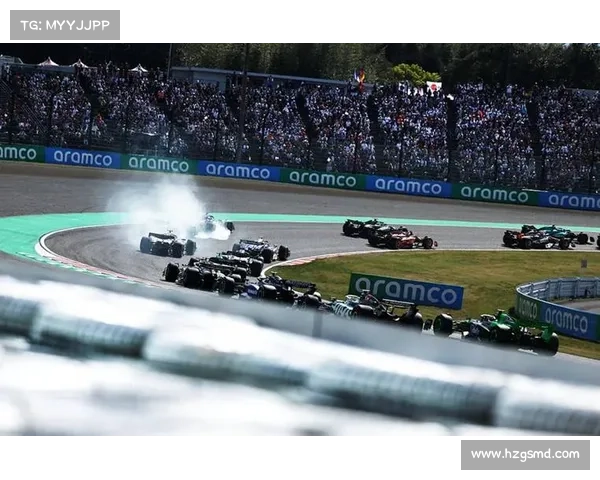

2025 年 4 月,F1 日本大奖赛铃鹿赛道上,澳大利亚车手杰克・杜汉驾驶的 ALPINE 赛车以 331 公里 / 小时的速度失控,赛车如脱缰野马般旋转着撞向轮胎护墙,碎片飞溅至观众区边缘,现场观众发出惊恐尖叫。这惊险一幕并非孤例,从达喀尔拉力赛到纽博格林耐力赛,赛车失控冲出赛道导致观众伤亡的悲剧频发,暴露出这项极速运动背后隐藏的致命风险。

一、极速狂飙下的生死瞬间

2016 年达喀尔拉力赛第七赛段,法国车手利昂内尔・博德的赛车因暴雨湿滑冲出赛道,63 岁观众当场被撞身亡。而在 2015 年纽博格林 VLN 耐力赛中,一辆日产 GT-R 赛车以超过 200 公里 / 小时的速度腾空飞越护栏,三名观众被砸中,一人当场死亡。这些事故往往发生在毫秒之间:赛车因路面颠簸、机械故障或车手失误突然偏离赛道,以难以反应的速度撞向观众区。

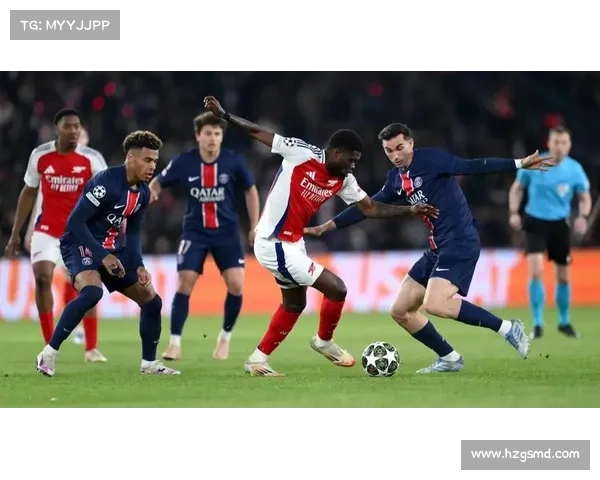

在南澳 Wingfield 的赛车事故中,摩托车乘客坠落引发连环碰撞,三人受伤被紧急送医。更令人揪心的是 2025 年王一博在宁波国际赛车场的练习赛,因赛道积水导致赛车失控旋转,虽然车手本人无恙,但飞溅的水花和失控的车辆让看台观众惊出冷汗。这些案例揭示,无论职业赛事还是练习环节,观众安全始终悬于一线。

二、事故频发的多重诱因

1. 赛道设计缺陷

纽博格林事故中,赛车因高速上坡接右转时前轴失去下压力,空气动力学套件反而产生升力,导致车辆腾空。类似的地形设计问题在拉力赛中尤为突出,达喀尔赛段的土坡因前车碾压变形,引发郭美玲驾驶的 MINI 赛车失控冲入人群。专家指出,赛道起伏、弯道半径不足等因素,可能放大赛车失控风险。

2. 天气与环境变量

雨天赛道积水是事故高发诱因。王一博事故中,积水形成的 “水塘” 直接导致轮胎抓地力骤降。而在达喀尔拉力赛,暴雨让路面泥泞不堪,增加了车手操控难度。此外,赛道旁的砂石、杂物可能被高速行驶的赛车卷起,对观众造成二次伤害。

3. 机械故障与车手失误

F1 日本站事故中,杜汉赛车的 DRS 系统疑似未正常关闭,导致入弯时尾翼减阻引发失控。而在 2015 年西班牙拉力赛,标致 206 赛车因悬挂故障失控,撞死 6 名观众。车手疲劳、经验不足或判断失误,也是事故的重要原因。

三、安全防护的升级与争议

1. 技术革新:从 Halo 到防护墙

UB8优游国际F1 自 2018 年强制使用 Halo 系统后,已多次挽救车手生命。周冠宇在 2022 年英国站的严重撞车事故中,Halo 装置承受了 15 倍车身重量的冲击,确保车手安全脱身。赛道防护墙也在升级,纽博格林事故后,德国汽车运动协会暂停了部分赛车组别,要求改进空气动力学设计。

2. 观众区域的科学规划

专业赛事开始采用 “安全缓冲区” 设计,例如 FE 上海站将观众区与赛道距离扩大至 5 米以上,并设置多层防护网。达喀尔拉力赛要求观众必须在指定区域观赛,违规进入危险地带需自行承担风险。但在一些非职业赛事中,观众仍可能因缺乏监管而靠近赛道。

3. 应急响应的实战考验

2025 年金盏速度节的应急演练中,主办方模拟了赛车冲出赛道、观众疏散等场景,通过多部门协同确保 5 分钟内完成伤员转运。F1 中国大奖赛的交通演练则细化到观众车辆停放、安检流程等环节,最大限度减少拥堵和混乱。

四、血的教训与未来挑战

1955 年勒芒 24 小时耐力赛的惨剧至今令人警醒:捷豹车手急刹引发连环碰撞,奔驰赛车爆炸碎片导致 83 名观众死亡,现场宛如人间地狱。这场灾难促使 F1 开启 “安全革命”,包括引入医疗直升机、改进车手装备等。如今,HANS 系统、碳纤维头盔等技术已大幅降低车手死亡率,但观众安全仍依赖于赛道设计、赛事组织和公众意识的共同提升。

2025 年环塔拉力赛新增新能源组别,主办方特别针对电池防护、防火设计等制定了严格标准。然而,正如达喀尔赛事创始人萨宾所言:“冒险是这项运动的灵魂。” 在追求速度与激情的同时,如何平衡竞技性与安全性,仍是赛车运动永恒的课题。

每一次事故都是对安全防线的拷问。从车手到观众,从赛道设计到应急响应,唯有将安全理念融入每个细节,才能让赛车运动真正成为 “速度与安全” 的完美结合。当引擎轰鸣声再次响起时,希望每一位观众都能在安全的距离外,尽情享受这份属于人类的速度盛宴。